争议判罚引发轩然大波!这背后究竟是谁的错

当终场哨音刺破空气,将比赛的喧嚣瞬间凝固,随之而来的,是雷霆般的嘘声与欢呼声交织的巨浪,冲垮了胜利的喜悦,也淹没了失败的落寞。体育竞技场上,争议判罚如同投入平静湖面的巨石,激起层层叠叠的涟漪,甚至掀起惊涛骇浪。这一次,在那个灯光璀璨、汗水与荷尔蒙肆意挥洒的舞台中央,一个瞬间的裁决,如同一道闪电,劈开了本应清晰的胜负界限,点燃了无数观众、选手乃至整个圈层的愤怒与困惑。从解说员激昂的语调瞬间变得凝重,到选手们难以置信的眼神,再到看台上情绪失控的呐喊,一切都在无声地诉说着一个事实:这场比赛的结局,已经不再是单纯的技战术比拼,而是一场关于公平、规则与人性的深刻拷问。本文将以亲历者的视角,深入现场,抽丝剥茧,层层剖析这一争议判罚的来龙去脉,探究其背后错综复杂的成因,试图还原那场风暴中的真相,并追问:在这场由一个关键判罚引发的巨大争议背后,究竟是谁的错?

判罚瞬间定乾坤

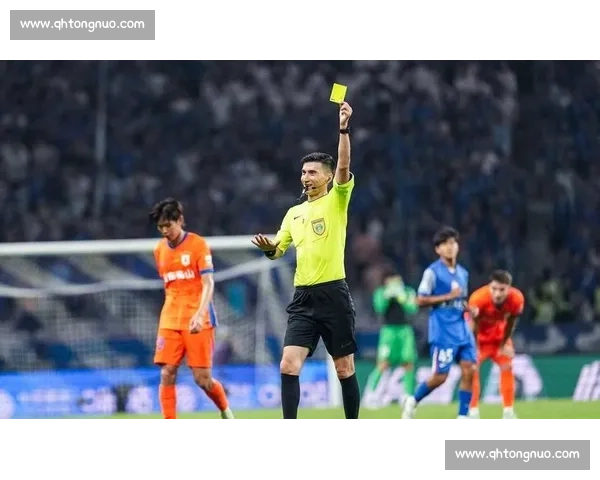

赛场上的灯光像聚光灯下的舞台,将每一个细节都放大。我紧贴着场边的金属围栏,感受着空气中弥漫的炙热与紧张。选手们如同蓄势待发的猎豹,每一次呼吸都带着力量,每一次眼神交汇都暗藏杀机。解说席上传来的声音,时而激昂,时而低沉,如同比赛的脉搏,牵动着全场的神经。汗珠顺着选手的额角滑落,滴在地板上,蒸腾出细微的水汽,仿佛是他们不屈斗志的凝结。就在比赛的最后几分钟,比分胶着,空气仿佛凝固,只剩下此起彼伏的加油声和心跳的擂鼓声。就在这千钧一发的时刻,一次看似寻常的拼抢,却在电光火石之间,被裁判的哨声划破了宁静。

哨响的那一刻,全场似乎都屏住了呼吸,时间仿佛被按下了暂停键。我看到那位年轻的队员,脸上写满了错愕与不解,他摊开双手,试图与裁判沟通,眼神中充满了委屈。他的教练在场边暴跳如雷,手指着场内,嘴里念念有词,但一切都显得那么无力。另一边的队伍,则爆发出了震天的欢呼,他们知道,这个判罚,可能直接为他们赢得了比赛。在这片欢腾之中,我却能捕捉到一丝不确定的神色,仿佛连他们自己也觉得,这胜利来得有些侥幸,又有些刺眼。

回放的慢镜头一次次地在记分屏上闪烁,每一个细微的动作都被放大、审视。是犯规?还是无谓的吹罚?支持者振振有词,反对者义愤填膺。双方的观点如同两道无法逾越的鸿沟,将原本一场纯粹的体育竞技,变成了一场关于规则解读和人性判断的激烈辩论。那个被吹罚的瞬间,就像一颗投入死水中的石子,激起了覆盖整个赛场,乃至延伸到网络空间的滔天巨浪。

规则解读的模糊

体育比赛的魅力,很大程度上在于其严谨的规则体系。即便是最完善的规则,在高速、激烈的对抗中,也难免会遇到模糊地带。本次争议判罚的核心,就在于对一次关键时刻的动作定性。是合理的身体对抗,还是越界的犯规?裁判员作为规则的最终解释者,他的判断在场上具有至高无上的权威。可即便是最资深的裁判,也可能在瞬间的判断中出现偏差。我采访过不少裁判,他们普遍表示,在那种高强度的对抗下,很多判罚是基于瞬间的观察和经验,而慢镜头回放,往往能捕捉到人眼难以察觉的细节,从而引发不同的解读。

3377体育,3377体育app,3377体育官网,3377体育平台“规则是死的,人是活的。”这句话听起来有些道理,但用在裁判判罚上,却可能成为争议的温床。在很多情况下,裁判需要在“保护比赛的流畅性”和“维护比赛的公平性”之间寻找一个微妙的平衡点。如果过于频繁地吹罚,比赛就会支离破碎,观赏性大打折扣;如果过于放纵,又可能导致局面失控,甚至出现恶意犯规。这一次的判罚,恰恰就落在了这个敏感的“度”上,让双方都有理由质疑其合理性。

更何况,不同的联赛、不同的比赛级别,对同一项规则的侧重点也可能有所不同。一些比赛更倾向于鼓励身体对抗,而另一些则更注重保护技术型选手。在这种情况下,一个裁判的判罚,可能会受到他长期执裁环境的影响,而与当前比赛的“常态”产生微妙的偏差。当一个关键判罚出现在一个本应被视为“常态”的时刻,其引发的争议自然也就更加剧烈。

技术支持的局限

科技的进步,无疑为体育比赛的公平性提供了有力的保障。VAR(视频助理裁判)系统的引入,在很多项目中已经成为了常态。技术并非万能,它同样存在着自身的局限性。本次事件中,虽然有慢镜头回放,但对于某些动作的判定,即使是高清的慢镜头,也无法给出一个绝对明确的答案。

我们也要考虑技术设备本身可能存在的“滞后性”或“死角”。例如,如果一个关键动作发生在摄像头的盲区,或者判罚涉及到的电子设备出现短暂故障,那么即使是最先进的技术,也可能无法提供最准确的证据。而当这些技术支持显得“力不从心”时,舆论的质疑声便会更加响亮,认为技术并没有完全实现其“公正守护者”的承诺。

情绪宣泄的出口

体育比赛,尤其是高水平的竞技,从来都不仅仅是身体的较量,更是情感的宣泄。当比赛进入白热化阶段,无论是观众还是选手,都会被一种巨大的情绪所裹挟。这种情绪,既有对胜利的渴望,也有对失败的恐惧,更有对公平正义的追求。在很多时候,一个争议判罚,就成为了这些复杂情绪最直接的爆发点。

我看到看台上那位白发苍苍的老者,他举着自己球队的旗帜,在判罚后激动地拍打着座椅,口中发出低沉的嘶吼。他可能已经跟随这支队伍很多年,将自己的青春和热爱都倾注于此。此刻,一个被他认为不公平的判罚,不仅仅是对比赛结果的打击,更是对他多年情感寄托的伤害。而社交媒体上铺天盖地的评论和指责,更像是一场集体的情绪狂欢,人们通过发泄不满,来寻求一种心理上的慰藉和认同。

有时候,争议判罚的发生,恰恰满足了人们对于“反派”或“牺牲者”的心理需求。当一方觉得自己受到了不公待遇,就会本能地寻找一个“罪魁祸首”,无论是裁判、对手,还是某种“阴谋论”。这种情绪化的宣泄,虽然可能并不理性,但却是真实存在的,并且在很大程度上加剧了争议的烈度。观众们的情绪,如同被点燃的引信,将本就敏感的判罚,推向了舆论的风口浪尖。

总结:这场因争议判罚而引发的轩然大波,并非单一因素可以简单归咎。它折射出体育比赛中规则解读的复杂性、技术支持的局限性,以及人性中情绪化宣泄的普遍性。裁判员在瞬息万变的赛场上,需要在无数个细节中做出判断,他们的决策难度和压力不言而喻。规则本身的弹性,也为不同的解读提供了空间。而科技手段,虽然力图客观,但依然无法完全摆脱主观因素的影响,甚至有时会成为争议的新焦点。

最终,在这场风暴的中心,或许没有绝对的“谁的错”。它更像是一个多棱镜,映照出竞技体育本身就存在的复杂性和不完美。我们看到的,是规则与执行之间的张力,是科技与人性的碰撞,是理性与情绪的交织。而作为观众,我们能在每一次争议中,更深入地理解这项运动,也更深刻地审视我们所追求的公平,究竟是如何在现实世界中被构建和实现的。体育的魅力,或许就在于此,它让我们在输赢之外,有更多的思考与回味。

发表评论